ガバナンスとは、企業や組織が目標を達成し持続的に発展していくために、企業や組織を統治・管理する仕組みのことです。コーポレートガバナンス(企業統治)として活用されています。

企業内で物事をどう進めるかのルールとそれを正しく守るための仕組みを作り、利害関係者に対して開かれた情報となっていることは、企業が活動しつづけるために必要不可欠です。

本記事では、ガバナンスの基本的な定義や関連概念との違いなど基本的な部分から、ガバナンスの強化についても解説をします。

目次

まず、ガバナンスの基本的な考え方について押さえていきましょう。

ガバナンス(Governance)とは、統治・管理・支配という意味の英単語です。あらゆる企業や組織、グループなどが目標を達成するためにどのように意思決定を行い、活動し、責任を果たすかを定める仕組みやプロセス全般を指す広い意味として使われています。

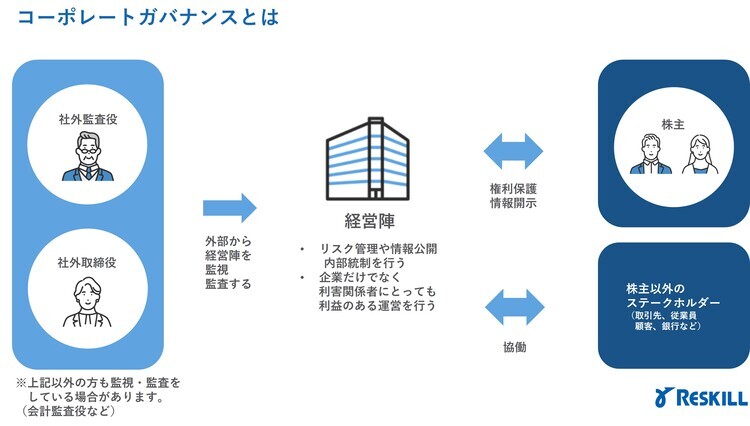

コーポレートガバナンスは、企業(コーポレート)におけるガバナンスのことです。企業や組織が目標を達成し持続的に発展していくために、企業や組織を統治・管理する仕組みのことを指します。

具体的には、企業が株主をはじめ、顧客、従業員、地域社会といった様々な利害関係者(ステークホルダー)の利益を考慮しながら、透明性・公正性・迅速性・果断性を持って意思決定を行い、企業の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るための仕組みやプロセス全体を表現した言葉です。

コーポレートガバナンスを設定することで、経営体制や意思決定の流れが明確になり、利害関係者(株主、顧客、従業員、地域社会など)からの信頼を得やすくなるためです。不祥事の防止など、リスクマネジメンの面からも重要視されています。具体的には以下の通りです。

コーポレートガバナンスを強化することは、企業内で「誰が」「何を」「どのように決めているか」が明確にすることでもあります。企業内の透明性が確保されることで、経営陣などによる不祥事を防ぐことができます。

コーポレートガバナンスを設定することで、企業や組織内の得的の個人やグループの利益のためだけではなく、企業全体や利害関係者全体の利益を考慮した公平な意思決定がしやすくなります。また、従業員、顧客、取引先などの利害関係者を差別することなく、公平な判断と意思決定により物事を進めることも可能になります。

コーポレートガバナンスが機能している組織では、不正行為・法令違反・情報漏えいなどのリスクを事前に特定し、防止する効果が期待できます。万が一トラブルが発生した場合にも、その際の対応や判断の流れが明確になっているため、被害を最小限におさえることができます。

最近では大企業から中小企業まで、様々な組織で不祥事が目立つようになり、それに対する社会的批判が高まっています。企業不祥事がニュースで取り上げられる頻度が増えたことで、ガバナンスの重要性が改めて注目されているのです。

また、国際社会においてはESG(環境・社会・ガバナンス)の観点が投資判断の基準として浸透しており、日本企業の国際競争力を維持するうえでも疎かにするわけにはいきません。

ガバナンスを整備しなければ国内外からの批判にさらされるだけでなく、資金調達や取引先との関係にも悪影響を及ぼす可能性が高まります。こうしたリスクを避けるためにも、多くの企業がガバナンス強化に取り組んでいるのが現状です。

日本においては、コーポレートガバナンスの設定は、法律で一律に義務付けられているわけではありません。しかし、上場企業にとっては、実質的に遵守が求められる「コーポレートガバナンス・コード」が存在します。

コーポレートガバナンス・コードは、主に東京証券取引所に上場している企業が企業統治を強化するための指針として策定されました。株主の権利と平等性の確保や情報開示の徹底など、企業が果たすべき基本的な責務を定めています。

「コンプライ・オア・エクスプレイン(Comply or Explain)」の考え方が反映されています。これは、「原則を実施するか、実施しない場合にはその理由を説明するか」というものです。原則を一律に適用する必要はなく、個々の企業の状況に合わせて遵守しない原則がある場合は、その理由を株主やステークホルダーに適切に説明することが求められるということです。基本原則は以下の5つです。

法的拘束力はありませんが、もし理由説明が不十分な場合、東京証券取引所が企業名を公表するなどの措置をとる可能性があります。上場企業に対しては、コーポレートガバナンスの設定は事実上の義務付けに近い形と言えるでしょう。

定義や響きが似ている言葉との違いを解説します。

コンプライアンスとは、法令や社会規範などを遵守する取り組みのことです。企業や組織が社会からの信頼を得るためには欠かせない要素であり、ルール違反や不正行為を防ぐためにも重要な仕組みです。

一方でガバナンスは、単に規則を守るだけでなく、組織全体の意思決定プロセスを管理・監督する点に重きが置かれます。コンプライアンスを含むさまざまな領域を統合的にコントロールする枠組みがガバナンスです。コンプライアンスはガバナンスの中に含まれる一機能ともいえます。

内部統制とは、企業が健全かつ効率的に事業活動を行うために必要なルールや仕組みのことです。例えば承認のフローや監査の方法、記録の保管ルールなどが該当します。

ガバナンスは、この内部統制を含めたより広範な仕組みを指します。内部統制が適切に機能していてもガバナンスが欠如していれば、チェック機能に偏りが生じたり組織の方向性が整理されていなかったりする可能性があります。両者が相互に補完し合うことで、企業や組織は高い透明性と効率性を獲得できるでしょう。

ガバメントは一般的に政府・行政機関を指す言葉であり、国家レベルの政策立案や官僚機構がどのように運営されるかを表します。一方、ガバナンスは企業や各種組織における統治の仕組みを広く含む概念です。

ガバメントは公的機関の運営や公共政策の実行を意味するのに対し、ガバナンスは公共機関のみならず民間企業や非営利団体などさまざまな組織形態に共通する仕組みです。

企業が健全な経営を維持するためには、具体的にどのようなガバナンス強化施策を行うべきなのでしょうか。代表的な取り組みを挙げていきます。

経営の客観性を高めるためにも、社外取締役や独立役員を積極的に登用するのは効果的です。多様な分野で知見を持つ人物を加えることで、経営戦略の多様性や透明性を強化できます。

また、取締役会の議論を専門家や外部の視点でモニタリングできるため、不正の兆候を早期に察知しやすくなるメリットもあります。意思決定プロセスが外部からも見えやすくなることで、組織としての信頼度が高まります。

ガバナンスを根付かせるためには、組織の隅々まで倫理観やコンプライアンス意識を浸透させる必要があります。そこで有効なのが、定期的なコンプライアンス研修の実施です。研修では実際の事例を取り上げ、どのような行為がリスクを高める可能性があるかを具体的に示すことで、従業員一人ひとりが危機意識を持つことができます。

さらに、ITリテラシーや情報セキュリティの教育も欠かせません。サイバー攻撃や情報漏えいといったリスクが増大する中、社員が基本的な対策を理解していることが不正防止の大前提となります。

内部監査は組織内部の業務フローや会計データを定期的にチェックし、不正リスクや業務上の問題を早期に発見する重要な機能です。

専門的な知識を持つ監査担当部門が独立して活動できるように、体制を整える必要があります。内部監査体制の充実は、企業の透明性や説明責任を補完し、ガバナンスの根幹を支える役割を果たします。

また、外部監査とも連携を図ることで、監査結果の客観性と信頼性をさらに高められます。外部の視点が加わることで、内部では気づきにくいリスク要因を拾い上げやすくなるでしょう。

ガバナンス強化のためには、企業の外部にいる利害関係者とのコミュニケーションを円滑にすることが大切です。外部への情報発信を積極的に行うことは、内部監査や取締役会の活動と相乗効果を生み、総合的なガバナンス強化につながります。株主総会や取引先との定期的な対話の場をつくり、企業の方向性や課題を共有する機会を増やしましょう。

情報開示においても、タイムリーかつ正確なデータを提供することで、ステークホルダーからの信頼を得やすくなります。財務諸表だけでなく、社会貢献活動や人材育成の取り組みなど、非財務情報に関しても開示を充実させることで、企業イメージを向上させる効果があります。

ガバナンスやコーポレートガバナンスについての基礎理解と、強化すべきポイントについて解説しました。コーポレートガバナンスを強化することは、企業が長期的な視点で持続可能な成長を遂げるための必須事項です。

これからの時代、社会的責任やステークホルダーの期待が高まる中で、ガバナンスの重要性はさらに増していくでしょう。周囲から信頼される組織を築くためにも、今一度ガバナンスの在り方を見直し、持続可能な成長へとつなげていくことが大切です。

リスキル事務局が記事の執筆・監修をしています。人材育成にまつわるお役立ち情報を分かりやすく解説します。

■社員研修のリスキルとは?

社員研修のリスキルは、一人でも多くの人に人材育成を届けるために、利便性の高い研修サービスを提供しています。検索をすれば、一社で実施する研修、日程が決まっている参加型公開講座、eラーニング動画講座などをすぐに見つけ、簡単に申込みや見積書を作成することができます。

■プロフィール

会社名:株式会社リスキル

(「リスキル」は株式会社リスキルの登録商標です。)

設立:2022年5月2日

上場市場:東京証券取引所グロース市場

![]()

■研修実績

・利用社数は年間2900社以上

・受講人数は年間9万人以上

・プロフェッショナルの講師陣200名以上在籍